10月21日,由中国社会科学院大学法学院主办、德国汉斯·赛德尔基金会(Hans Seidel Stiftung)协办的2021年度中德刑事法研讨第一场活动以线上会议的形式召开。德国波鸿鲁尔大学法学院的萨比娜•斯沃博达(Sabine Swoboda)教授和克里斯蒂安•吕斯(Christian Rühs)博士应邀以“侦查人员调阅电子邮件的法律规制”为主题作了报告和交流。吉林大学法学院谢登科教授、北京航空航天大学法学院裴炜副教授、中国社会科学院大学法学院孙远教授、中国社会科学院大学法学院副院长柳建龙副教授应邀作为与谈人参与了本次研讨会;研讨会由中国社会科学院大学程捷副教授主持。

会议开场时,主持人程捷副教授表示,今年是中国社会科学院大学法学院与德国汉斯•赛德尔基金会第6年联合举办中德刑事法对话活动。每年的活动都会结合法治热点和治理需求,选择中德两国法学界共同关心的新领域、新问题作为议题,今年的主题之一“侦查人员调阅电子邮件的法律规制”也是如此确定的,期待中德两国学者交换学术观点和治理经验。

会议协办方德国汉斯•赛德尔基金会北京办公室负责人刘小熊(Alexander Birle)先生在致辞时表示,非常高兴能以中德刑事法对话为平台,继续进行两国之间的学术交流,在德中法治国家对话的框架下,汉斯·赛德尔基金会和中国社会科学院大学每年都会合作举行刑事法研讨会。对于研讨会而言,新议题的讨论和关注尤为重要,本期关注国家对电子数据侦查的权限范围问题,这是法治国家在互联网时代面临的共同取舍。基金会感谢中国社会科学院大学一直以来的密切合作,期待双方教授的精彩交流。

在随后举行的主题报告种,Swoboda教授首先介绍了德国基本权利教义学和刑事侦查领域两个新的发展趋势,即侦查措施趋于秘密化和实务见解对侦查措施适用法律依据方面的解释呈现宽泛化的趋势,而这将导致干预处分法律依据的界限模糊不清。她通过一起今年德国联邦最高法院的判例作为引子,介绍了目前在德国侦查人员调取邮件服务提供商存储的邮件的四项可能的法律依据。分别是:《德国刑诉法》第94条的扣押措施(Beschlagnahme)、第101a条第1款第1句规定的电信通讯监察措施(Telekomunikationsüberwachung)、第101a第1款第2、3句(Quellen- Telekomunikationsüberwachung)规定的来源端通讯监察以及第101b条规定的在线搜查(Online-Durchsuchung)。作为最为古老的干预处分的扣押措施,传统上只能对有体物实施,例如扣押书面文件,犯罪武器或者盗窃赃物等。但是在2009年,德国联邦宪法法院强调存储在电信服务提供商服务器里面的 “静态”的邮件也应该属于《德国基本法》第10条远程通讯秘密基本权的保障范围。但是联邦宪法法院却认为,仅凭借《刑诉法》第94条有关扣押的规定作为法律依据,就适合且合宪地干预《基本法》第10条特别保护的远程通讯秘密权。宪法法院的这种观点受到了学界的猛烈批评,他们认为,94条有关扣押措施的要件规定得非常宽松,如果仅凭此就可以对受到《基本法》第10条特别保障的通讯加以干预,侦查机关调取服务商存储邮件的行动空间将非常宽松,这会明显贬损被追诉人的基本权保障。

(波鸿鲁尔大学法学院斯沃博达教授做主题报告)

Rühs博士接续斯沃博达教授的报告,进一步阐释干预处分的法律依据。他首先介绍《德国刑诉法》第94条的扣押的要件只包括:第一,具备某个犯罪的初始嫌疑(根据有特定的事实情状标明,发生了某个犯罪);第二,被扣押物品有潜在的证据意义;第三,扣押须向被扣押人公开,就电子邮件的情况而言,扣押原则上是在收件人知悉的情况下进行的。之所以,反对通过扣押去调阅电子邮件,是因为《德国基本法》第10条的远程通讯秘密自由(Fernmeldungsgeheimnis)是一项特殊基本权,应该满足特别要求才可以对之干预,不仅《刑诉法》第94条的文意没有提到电邮和通讯可以被扣押,而且《刑诉法》第100a条也以穷尽且排他的方式规定了对《基本法》第10条的干预。但是以联邦宪法法院为代表的赞成方意见却认为,《刑诉法》第94条有关扣押对象采取了一种开放式的表述,可以包括电子邮件。何况《刑诉法》也没有只能通过第100a条规定的通讯监察措施去干预《基本法》第10条的本意。由于扣押是一种向被扣押人公开的措施,所以用扣押规定干预电子邮件,正好符合《基本法》第10条的保障要求。Rühs博士认为,如果依据扣押措施的规定去干预《基本法》第10条的远程通讯秘密自由,会让《刑诉法》中若干干预处分之间界限不清,而且如果邮件也和其他物品一样适用扣押,也会让《基本法》第10条失去了特别保护的意义。

Rühs博士进一步介绍,延续着联邦宪法法院扩张侦查机关调阅邮件手段的趋势,在2021年的7月,《德国刑诉法》进一步通过第95a条,根据该条,当扣押不是对被追诉人实施的、犯罪情节重大、通知被追诉人会妨害侦查目的或明显增加侦查的难度时,允许在被追诉人不知情的情况下实施扣押。例如侦查人员扣押邮箱服务提供商掌握的被追诉人往来的邮件,就可以不再告知被追诉人本人了,如此,侦查机关可以进一步秘密调阅电子邮件了。

(德国波鸿鲁尔大学法学院吕斯博士做报告)

紧接着,Rühs博士介绍了另一种调取电子邮件的法律依据——《刑诉法》第100a条第1款第1句规定的电信通讯监察,这种措施的启用要件包括:第一,存在更高的关于“特定”犯罪的嫌疑程度;第二,只能用于查明《刑诉法》第100a条第2款规定的清单中的罪行;第三,这种罪行在具体案件中也必须情节严重;最后,仅当侦查用其他方法显著困难时才能启用。由于通讯监察是一种秘密侦查措施,是在收件人不知情的情况下进行的。它可以用于监视和记录各种正在进行的通信,包括在传输途中的电子邮件。但是颇滋疑问的是,这种电信通讯监察措施可否调阅“静态的”(存储在服务提供商服务器上的)电子邮件呢?在德国,反对的声音主张,《刑诉法》第 100a 条第 1 款第 1 句中的“监察”和“记录”的文义针对的是正在进行中的通讯传输过程。调阅“静态的”,被储存的通讯更接近于根据《刑诉法》第94条规定的扣押。但是,以联邦最高法院为代表的赞成性观点认为,既然宪法法院都认为,“静态的邮件”属于远程通讯秘密保障的范围,那么第100a条第1款第1句的通讯监察措施和扣押措施就应该是一种相互补充关系,何况扣押门槛那么低,都可以调取电子邮件,通讯监察的要件那么严格,焉有不能调取之理。Rühs博士对联邦最高法院的批评主要集中在,这一见解完全体现不出《基本法》对通讯秘密的特别保护的意义。《刑诉法》第 94 条和《刑诉法》第 100a条第1款第 1 句的适用范围将模糊不清,刑事追究机关可以任意选择法律依据,《刑诉法》第100a条第1款第1句将被异化成秘密扣押的法律依据。

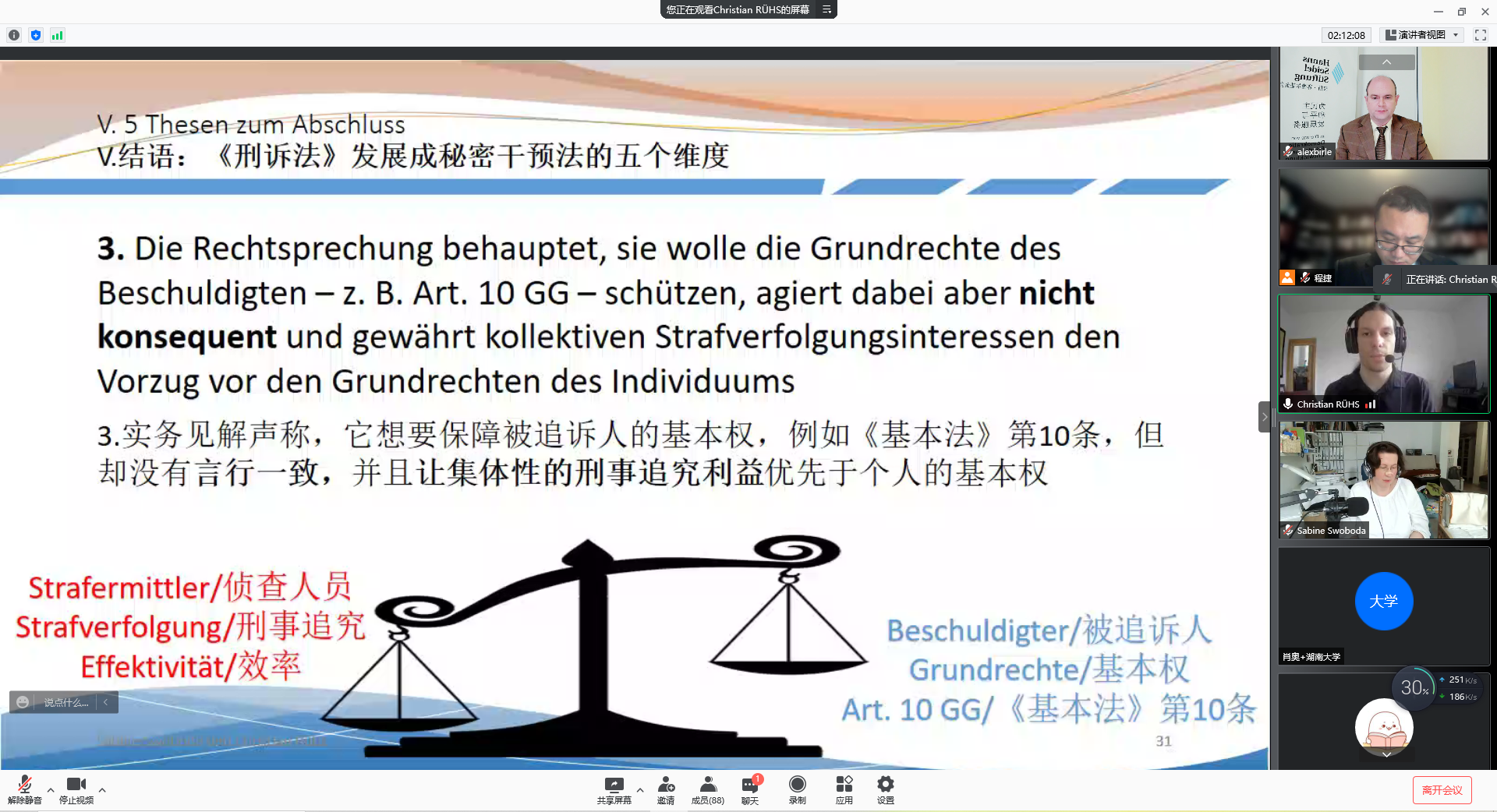

Rühs博士进而总结道,近年来德国《刑事诉讼法》有朝着秘密干预法方向发展的趋势,这主要包括:第一,刑事追究机关有各种不同的调阅电邮的途径,但立法者却没有提供一套统一的法律依据;第二,实务见解没有将各项法律依据的适用范围彼此划分得足够清楚,却让它们变得模糊和重叠,这给了刑事侦查人员的选择裁量趋向于随意性;第三,实务见解口是心非,口头想要保障被追诉人《基本法》第10条规定的基本权,但效果上却让集体性的刑事追究利益凌驾于个人的基本权。斯沃博达教授也补充道:德国刑事追究机关的行动空间正在不断扩大,特别是在秘密干预和侦查方面,而德国传统上的刑事诉讼法最初并不是立足于秘密干预的——这也就是为什么立法者和司法实务很难制定有效的法规去均衡刑事追究利益和被追诉人保障利益。

程捷副教授归纳了斯沃博达教授和吕斯博士对德国法上电子邮件调阅问题的报告,亦即德国联邦宪法法院首先让邮件成为可被扣押的对象,这包括储存在邮件服务提供商处的邮件。德国联邦最高法院“再下一城”,诉诸《德国刑诉法》第100a条地1款第1句的电信通讯监察措施进一步允许不通知被追诉人前提下秘密地调阅电子邮件。最后,立法者“毕其功于一役”,直接通过新增《德国刑诉法》第95a条,直接规定了扣押服务商存储的被追诉人邮件,可以不通知收件人秘密为之。程捷副教授指出,电子邮件是否需要有统一的调取依据是一个值得考虑的问题,中国侦查机关寻找法律依据时同样存在类似的随意性。

在与谈环节,吉林大学法学院谢登科教授介绍到,2012年《中国刑诉法》修改纳入了电子数据作为证据种类,但是《中国刑诉法》没有电子数据取证的相关规定。2016年出台了《电子数据收集提取判断的规定》,2019年又出台了公安部《电子数据取证规则》,这两个规定成为司法机关收集包括电子邮件在内电子证据的重要规范。电子数据的取证主要包括三个方面的问题:第一,侦查取证行为的多样性。这一问题在中国也存在,斯沃博达教授和吕斯博士提到的其中一些取证手段在中国也经常用到。在中国实务上,扣押一般会一并扣押存储介质,较少单独扣押电子邮件。另外还包括向网络运营商调取电子数据,这就包括对电子邮件的调取。通过网络提取和远程勘验也可以单独收集到电子数据。中国把电子邮件的调取纳入到技术侦查措施的适用范围,程序性控制比一般的侦查措施要更严格一些。谢教授进一步归纳了在中国调取电子邮件的制度特点:电子邮件可以在多节点进行存储,与一般的邮件存在很大不同,在不同的节点进行取证会对应不同的侦查取证措施。取证过程中可能运用到很多新技术。原则上应该有一个适用顺位的问题,首选的是扣押原始介质,然后是现场提取、线上提取、远程勘验,最后才是技术侦查。关于电子邮件调取的合宪性问题,谢教授认为,有效取证和人权保障之间的冲突和平衡是一个世界性的问题。中国《宪法》第40条对通信自由和通信秘密进行了规定,要求侦查机关依照法定程序对通信进行检查。这种通信检查的目的是有限定的,适用主体也仅限于公安机关和检察院(实际上监察委员会也有一定的权限进行通信检查)。《中国刑诉法》第143条对邮件、电报的检查也作出了规定,扣押电子邮件应当经县级以上公安机关负责人批准。但是,由于中国的强制措施不经过法院审批,所以公安机关行政审批的级别就反映出相应侦查行为的限制,扣押电子邮件的层级实际上与搜查相类似。最后他强调,中德两国的措施在一定程度上具有相似性,即重侦查实效而轻人权保障。实践中大量采用网络远程提取和远程勘验等措施进行电子邮件提取,以任意性侦查措施替代强制性侦查措施的倾向。中国学者也主张加强电子数据取证过程中的人权保障,这也是中德两国学者共同合作与努力的方向。

(吉林大学法学院谢登科教授发表与谈意见)

北京航空航天大学法学院裴炜副教授指出,在网络信息技术在侦查中的使用上,中德两国面临着共同的问题,都有借此扩张侦查权的倾向。这种扩张一方面是由于针对新措施的规制体系没有建立完善,另一方面既有的干预措施多是基于传统的物理场域作出规定的。将传统上物理场域的干预措施适用在虚拟场域上会产生适用不能的问题,从而产生侦查权规制的漏洞。例如扣押措施的规定原本针对的是有形物体,《中国刑诉法》中这种有形物体的特征体现得更为明显。在实践中电子数据通常连同其载体一同扣押,但电子数据的获取和载体的扣押实际上是两种不同的取证措施,这使得传统刑事诉讼法的扣押措施难以扩展到电子数据的获取上。在2016年《电子数据收集提取判断的规定》出台后扩张扣押规定变得不可行,因而电子数据本身的获取成为一个问题。如此,针对电子数据获取的措施很多是另起炉灶的,最典型的就是针对电子数据的网络在线提取,这并不是一个可以在刑事诉讼中能找到对应的取证措施。即便采取了刑事诉讼中传统取证措施的名称,其实质内容也发生了变化,比较典型的是远程勘验,它甚至可以扩张到远程在计算机上安装软件,这是一种侵入性极强的侦查措施,与传统意义上的勘验存在区别。随着电子数据在刑事诉讼中重要性的提升,这种权利保障的缺陷将会更加明显。新规则与传统规则的衔接是中德两国共同面临的问题。

(北京航空航天大学法学院裴炜副教授发表与谈意见)

第三位与谈人中国社会科学院大学法学院孙远教授表示,中国事实上还较少讨论电子邮件的获取问题,更多的是在关注取得数据的真实性。这与权利保障完全是两个层面的问题。《中国刑诉法》中可能作为调取电子邮件的依据主要有三项:分别是搜查和扣押的规定、对邮件和电报的扣押规定以及技术侦查的规定。这三个授权基础在规范密度和实质性方面存在相当多需要完善之处,需要强化刑事诉讼中强制措施的法定化。刑事诉讼中需要强调强制措施的法定原则,法定化的要求也包括禁止类推。两位德国专家对德国联邦宪法法院和联邦最高法院的批评也集中在强制措施可能破坏法治原则的类推上。如何防止强制措施的类推倾向是一个普遍性的问题。

在讲座最后,与谈嘉宾和听众还向两位德国专家就报告中内容进行了提问和交流。

(中国社会科学院大学法学院孙远教授发表与谈意见)

会议最后,主持人程捷副教授感谢参与研讨会的主讲人与与谈人,期待疫情早日结束,中德两国学者能有互相线下交流的机会,本次活动在热烈坦诚的氛围中圆满结束。

撰稿:徐超逸