2025年9月16日,由23级刑法学硕士研究生孙嘉主持并主讲的,关于“结果加重犯的归责构造研究”的研创计划(项目编号:2025-KYY-114)结项报告会在教学楼309举行,法学院张志钢副教授、方军副教授莅临指导,现场同学进行了提问交流。

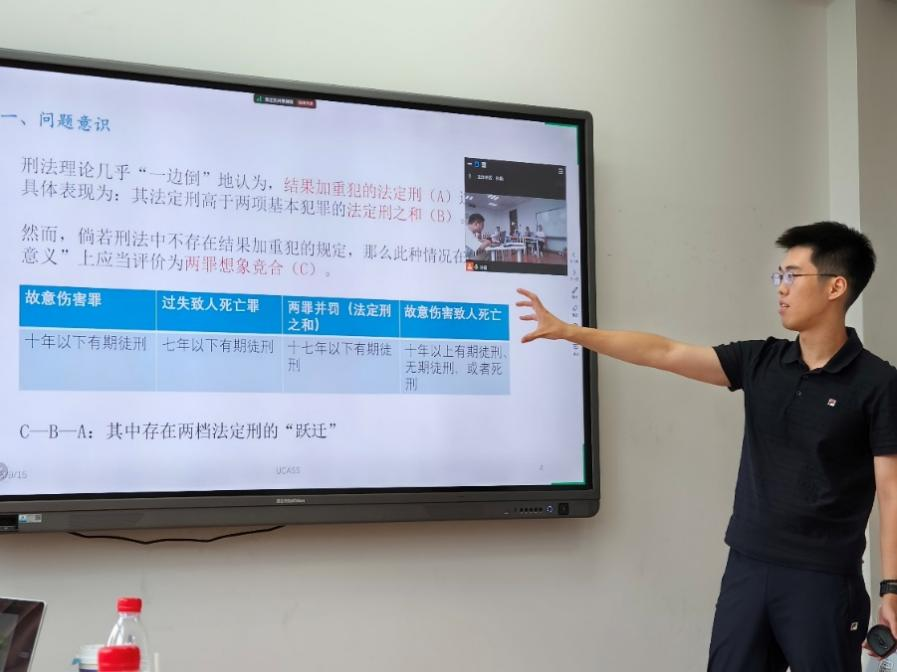

首先汇报人从问题意识出发,以结果加重犯严厉的法定刑设置,引入到结果加重犯的构造。

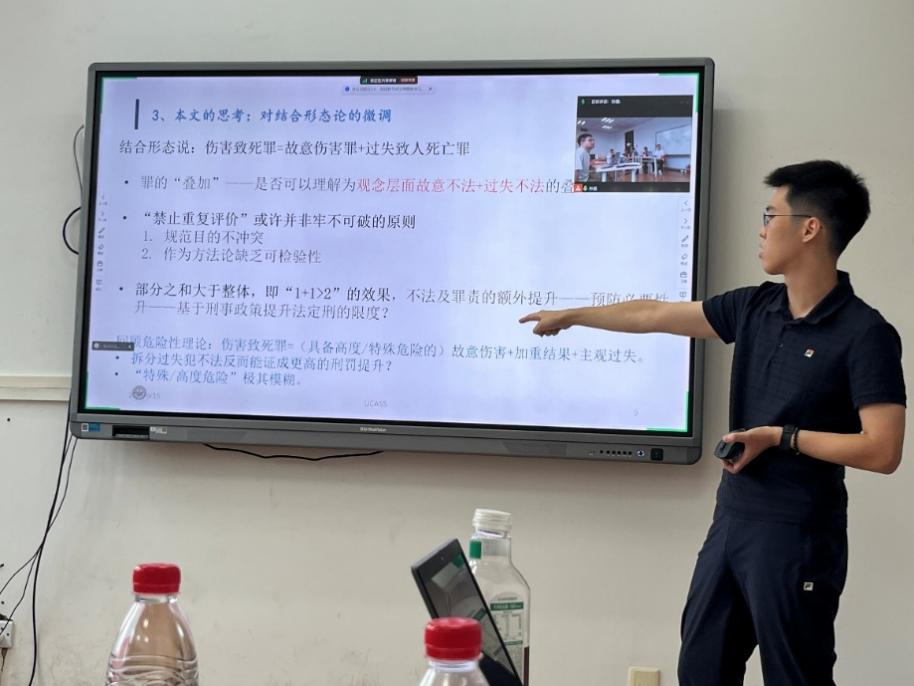

这一构造涉及三种理论。单一形态论将伤害致死罪理解为单一形态的犯罪,故意伤害是作为基础的行为不法,死亡结果则是客观处罚条件,不需要行为人对此有所预见,因此其存在违反责任主义的重大缺陷。对单一形态论的反思确立了“行为人对加重结果至少具有过失”的原则。结合形态论改进了单一形态论的缺陷,认定伤害致死罪为故意伤害罪与过失致人死亡罪的叠加,这种简单叠加仍会出现“无法充分说明结果加重犯法定刑设置”与“违反禁止重复评价原则”的问题。危险性理论为了解决结合形态论的问题,将伤害致死罪拆分为故意伤害、加重结果以及主观过失三个部分,虽然可以解决前述问题,但也存在罪数论原理层面的可能瑕疵。因此,汇报人指出可以考虑调整结合形态论,将“结合”理解为观念层面故意不法和过失不法的叠加。一方面,禁止重复评价在方法论层面并非牢不可破的原则。另一方面,两种不法的叠加,可以使结果加重犯显现出“部分之和大于整体”的效果。

随后汇报人结合对结果加重犯构造的理解,介绍了加重结果的归责问题。第一,“罗策案”是提出“直接性要件”的标志性判决,判决精神指出死亡结果需直接来源于伤害。但“猎台案”实质上推翻了此判决,得出死亡结果亦可绕过伤害结果归属于伤害行为的结论,“围攻汽车案”将上述结论进一步扩大,因此直接性要件仍需具体问题具体分析。第二,理论需要整合既有司法裁判,但客观归责理论和危险现实化理论可能都无法对既有的案例给出合理回应。例如日本的“持续暴行案”和“不遵医嘱案”两个判决,皆认定只要因果历程处于一般公民能够预见的范围内,便不能认定为是显著不相当。第三,结合我国的司法实践进一步思考。我国目前将故意伤害(致人死亡)罪的法定刑分为三档,设置以伤害手段的暴力程度及因果历程中介入因素的异常性的“分层”处理方案。总的来说,我国的司法实践态度与德日的趋势是一脉相承的。

在评议环节,方军老师首先肯定了汇报人前期的总结工作。同时也提出了进一步的完善方向:其一,要突出结合形态论的构造,明确成立条件;其二,对于结果加重犯客观归责构造的成立条件,需要在既有典型案例的基础上给出一个更加具体明确、站得住脚的判断方案。

为项目指导老师,张志钢老师同样肯定了项目的前期梳理工作,并认为需要在结论上更加细化,例如结果归属的定位、对意志程度的要求以及故意的规范化理论。两位老师均对该项目成果予以肯定,一致认定通过答辩。

现场同学就直接关联性要件的他人责任排除规则以及不法程度问题进行了提问,汇报人予以相应回应。

最后,本次会议圆满结束。

(责任编辑:杨书阁)