简介:韩雪,中国社会科学院大学法学院博士研究生。

来源:安庆师范大学学报(社会科学版)2025年第6期。

摘要:非法买卖人口现象自古就有,但“拐卖”表述并非自始相伴而生。从汉唐以来到民国时期,再到中华人民共和国时期,拐卖人口犯罪的主要罪行表述大致经历了“略人略卖人”→“略诱及和诱罪”→“拐卖妇女、儿童罪”三个阶段。在此过程中,多元的“略卖”“略诱”“和诱”“和卖”“诱拐”等表述逐渐演变为“拐卖”这一概括非法买卖人口各环节行为的统称语词。虽然在犯罪构成层面,拐卖妇女、儿童罪并不完全对应于略人略卖人及略诱和诱等罪行,但在罪行表述层面,可以用“拐卖人口犯罪”概括指代民国以前和民国时期的非法买卖人口行为。“拐卖”的俗语化罪名表述源于民众生活,保留这一表述能更好地发挥法律的警示教育作用。

关键词:略卖;拐卖;罪名;法律语言;俗语

从2022年初“丰县八孩事件”曝光以来,拐卖人口犯罪再次成为法学界的关注焦点。事实上,对于买卖人口现象在我国历史上长期存在的现实,法律史学者一直以来也进行着思考和研究。以法律文本为中心考察可知,“拐卖”“拐骗”是现代刑法中的罪名表述,但并非古今通用的罪名指称。唐至清律典中的核心表述是“略人略卖人”,民国刑法的核心罪名是“略诱及和诱罪”,现代刑法的罪名是“拐卖妇女、儿童罪”。鉴于“拐卖”语词在现代社会主流话语中的支配地位,在笔者目前检索到的文献中,“拐卖”人口的用法不仅在讨论现代拐卖人口犯罪时出现,同时散见于对古代非法买卖人口问题的讨论。因此,以“拐卖”一词指代各种非法的买卖人口行为是否准确,正是本文要厘清的问题。

虽然目前还没有专门探讨古今术语是否可以混用的研究,但已有一些文章简略进行了术语解释和概念界定。有学者认为,现在的拐卖人口就是古代的“略卖人”[1]80;亦有学者将古代的“掠卖人”和“略卖人”统称为“非法拐卖人口”,与“合法的人口买卖”相对[2]18;另有学者认为,清朝的“人口贩卖”既包括官方认定的合法的人口买卖,也包括利用欺骗、胁迫等不正当手段进行的非法的人口拐卖[3]135-136。

对于目前学界术语运用纷杂的现象,刘晓林曾在文章中指出,不论在古代还是现代,“人口买卖”都不是立法语言中的罪行描述,而是“长期以来引起广泛关注的社会现象”[4]152。本文想要进一步明确的是,“拐卖人口”也并非古代和近代立法语言中的罪名,而是司法语言和准立法语言中的罪行描述。“拐卖”一词从何而来?现代“拐卖”是否等同于“略卖”?这些都是值得推敲的问题。正确认识古今“拐卖人口”罪行描述和罪名表述的差异,对于我们在法史研究中准确运用“略卖”“拐卖”等基本概念有着极为重要的意义。

一、从分散到系统:“拐卖人口”条文的体例演变

根据目前出土文献以及传世文献的记载,虽然唐律是现存律典中最早系统规定“略人、略卖人”等罪行的,但唐以前的律令中已有相关内容。张家山汉简《二年律令·盗律》有载:“略卖人若已略未卖……皆磔。”[5 《] 晋书·刑法志》记载:“《盗律》有劫略、恐猲、和卖买人,科有持质,皆非盗事,故分以为《劫略律》。”[6]79从《魏书·刑罚志》中也可看出当时的律文规定:“案盗律‘掠人、掠卖人、和卖人为奴婢者,死。’”[6]164据沈家本和程树德考证,汉律、魏律、南朝梁律、后魏律、隋律中皆有“略人”

“诱口”“掠人”等的罪行规定[7]1402。

《唐律疏议·贼盗》第 292 条至 296 条规定了“略人略卖人”及相关罪行,分别为“略人略卖人”“略和诱奴婢”“略卖期亲以下卑幼”“知略和诱和同相卖而买”“知略和诱强窃盗受分”[8]1419-1440。自唐律后,“拐卖人口”犯罪的规定形成了以“略”“和诱”为性质对立的前行为(不和为略)、以“卖”为选择性后行为(略、和诱后未必卖)、以身份差等区别量刑的规范体系。《宋刑统》承继了《唐律疏

议》的规定,但第 128 门律文条标更换为“略卖良贱”,其后小标题为“略卖良贱、和诱良贱、略卖亲属、詃诱雇卖良口”。另在疏议后新增一“起请条”,规定了詃诱良口、勾引逃亡奴婢以及在蕃界买卖人口的处罚[9]270-274。据《五代会要》卷二十五《奴婢》的记载,此起请条应承自“周显德五年七月新定《刑统》”[9]7 。

《元典章》① (刑部卷之十九·典章五十七)“诸禁”门“禁诱略”类下规定了“诱略”人口的情形,由1则断例“诱略良人”和10则条例组成[10] 。其中,第三则条例“略卖良人新例”与《宋刑统》“略卖良贱”门中的主要内容大体相同,是后者诸条合并的结果。洪武三十年(1397)《大明律》[11 “] 略人略卖人”条标取自唐律第292条,但内容与唐律并不同,而是与《元典章》“略卖良人新例”基本一致,只有条文内容顺序和个别词语有所改动,条下附 2 条例文。清律内容基本承袭明律,同治九年(1870)律中“略人略卖人”条下律文②除小注外,与洪武三十年(1397)《大明律》完全相同,条下附 18 条例文。《大清现行刑律》与同治九年《大清律例》律文同,条例精简至8条③。

1911 年《大清新刑律》整体仿照日本刑法体例,分为总则和分则,“略人略卖人”条变为“略诱及和诱罪”,以专章形式规定于分则第三十章,共8条律文,增加略诱和诱人出国的规定。1912年《暂行新刑律》沿袭了《大清新刑律》中略诱及和诱罪的规定,8条律文中包括略诱罪、略诱人出国罪、营利略诱罪、和诱罪、和诱人出国罪、营利和诱罪、收受藏匿被诱人罪等。1914年《暂行新刑律补充条例》第9条补充规定了强卖、和卖义务人的情形,分为强卖罪、营利强卖罪、和卖罪、营利和卖罪等④。1919年《改定刑法第二次修正案》将略诱和诱罪章拆分,相关内容被分别规定于妨害婚姻及家庭罪、妨害自由罪两章中[12] ,后 1928 年和 1935 年《中华民国刑法》皆沿袭了刑法第二次修正案的规定,主要罪名有略诱未成年人脱离家庭罪、加重略诱罪、略诱妇女罪、加重略诱妇女罪、和诱未成年人脱离家庭罪、加重和诱罪、收受藏匿被诱人罪、加重收受藏匿被诱人罪等[13] 。

革命根据地时期的刑法条文也以“略诱及和诱罪”为主。1931 年《赣东北特区苏维埃暂行刑律》第17章为“略诱及和诱罪”,内容与《暂行新刑律》基本一致[14] 。1942 年《刑法总分则草案》将略诱罪行规定在了“妨害私人自由罪”和“妨害家庭安宁罪”中,和诱罪不复存在[15]502-503。该刑法典草案虽未颁布,但由边区参议会和边区政府认可,交由各级司法机关内部实行。直到中华人民共和国成立后,我国1979年颁布的第一部刑法中规定了“拐卖人口罪”(位于侵犯公民人身权利、民主权利罪章,第141条)和“拐骗儿童罪”(位于妨害婚姻、家庭罪章,第184条),后1997年《中华人民共和国刑法》(后文简称“1997年《刑法》”)中改为“拐卖妇女、儿童罪”“收买被拐卖的妇女、儿童罪”和“拐骗儿童罪”(三罪都规定于侵犯公民人身权利、民主权利罪章,分别为第240、241、262条)。

综上所述,唐以前的相关律条仅散见于史实考证中,尚不系统。自唐至清以“略人略卖人”为核心的相关条文呈集约化方向发展,由“多条律文+疏议”逐渐演变为“一条律文+条例”的形式。民国时期由于刑法体例和立法宗旨发生变化,“略诱及和诱罪”相关条文进一步精简,依据所保护法益的不同专章或分章规定,主要罪名简化为略诱罪、和诱罪、收受藏匿人罪等。至中华人民共和国成立后,主要罪名进一步细化,保护法益逐步统一,规定在“侵犯公民人身权利、民主权利罪”章中,主要罪名是“拐卖妇女、儿童罪”。

二、民国以前以“略人略卖人”为主的表述特征

从词汇史的视角出发,用一个词指称一个概念的过程称为“词化”或“词汇化”。概念通常呈现为说明性、比喻性的词组、短语或句子,词化就是对概念的命名。“在语言生活中出现频率高的概念比较容易词化,否则将停留在词组和短语等说明性(非命名性)表达的层次上。”[16 “] 拐卖”作为现代刑法罪名,显然是已经词汇化的词。作为生活概念,该词表达的含义是“拐骗+贩卖”人口;作为法律概念,“拐卖”则指包括“拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转”等的一系列犯罪行为①。

传统刑律遵循“行为→法定刑”的立法模式,而现代刑法遵循“行为→符合犯罪构成要件的罪名→法定刑”的模式。这意味着,即使古代律典的条标中出现了“拐卖”的表述,其意义与地位也不同于现代刑法的罪名。就唐律来说,其条标并非“高度概括某类或者某些具体犯罪行为及其本质、特征的称谓”[17]88,而是对犯罪行为的概括描述,明清律亦然。因此,本节主要探讨“拐”和“卖”两种行为在古代刑律条标及律文中的表述方式及其演变。

(一)唐以前的基本表述

结合《历代刑法考》和《九朝律考》的考释成果,唐以前对“略人”类犯罪的行为描述不一,汉律多用“略、略卖”[7]1402,南北朝诸律多用“掠、掠卖”,与汉朝不同的是,南北朝时期出现了“诱”“略人妻”“掠人”等新的表述[18]69,495,583。“略”与“掠”虽字形不同,但“略”与“掠”通,刑律中皆可作“威力强取”之意②。“诱”在描述不轨行为时,意义为“引诱、诱惑”。《尚书·费誓》中载:“窃马牛,诱臣妾,汝则有常刑。”[19《] 史记·越王勾践世家》:“吴太宰嚭贪,可诱以利。”[20] 可见,“诱”是以言语承诺好处和利益使他人转变意志,而并非用强力、暴力手段使他人就范的意思。

唐以前的立法文献表述中,基础行为是“略”和“卖”,两行为可单独成罪,也可组合成罪,即略人、卖人、略卖人;根据手段是否用“威力强取”,卖人行为除了“略卖”还有“和卖”。但在案件结果及史实记载中,又出现了“诱口”“诱掠人”[18]424的描述。除去史料有限的因素,我们可以合理推断,在南北朝之际,非法控制人口的手段开始多样化,除了暴力的“略人”手段,还增加了“诱人”的非暴力手段。“略卖”在律令中已经形成固定表述,但体现非暴力性质的“诱”字,还未被纳入正式律文中。

(二)唐宋体系化表述的形成

唐律描述性的罪行表述形成了具有表意结构的条标,略、略卖、和诱、和同相卖、买、受分等基础犯罪行为在条标中明晰可见。唐宋律文及疏议中的罪行描述更为细致和丰富,主要包括四方主体的犯罪行为:(1)卖方:略、略卖、和诱、和同相卖(和卖)、卖、乞卖、诳诱、售、因略杀伤人;(2)买方:买、乞取、知而故买;(3)中间方:受分、知而为藏;(4)受诱方:受诱。③ 《宋刑统》新增的“起请条”出现3个描述卖方犯罪行为的新词语:詃诱、勾引和货卖。

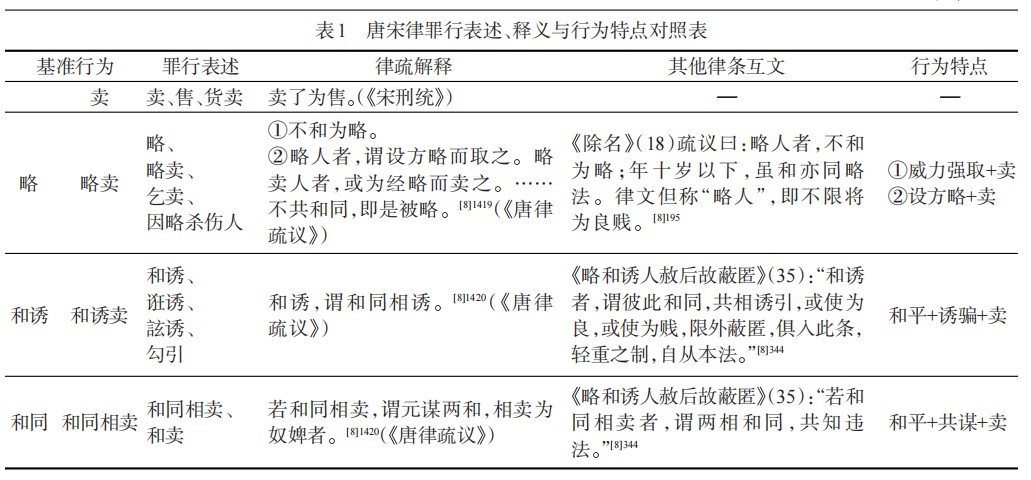

1“. 和同”对“略”与“和诱”的解释将唐宋律中的核心犯罪行为、行为释义及罪行表述列表对照,可以看到唐宋律典中以前行为“略、和诱、和同”以及后行为“卖”为基准行为,“略人略卖人”相关罪行已经形成体系化表述,如表1所示:

从律疏及律条间的相互解释中可以看出,“略”与“和诱”是在“和同”的基础上构建意义并形成概念体系的。“和诱者,谓彼此和同,共相诱引”,“不和为略”,“不共和同,即是被略”。从犯罪手段来看,“和诱”与“和同相卖”同样采取的是和平手段,但二者在行为本质上存在差别。“和同”是行为人与行为对象达成合意,形成共谋,“和同相卖”是被卖人明知自己以身作价仍自愿被卖的情形;而“和诱”是违背行为对象本意的“和同”,双方并未达成合意,行为人以欺骗、诱骗等方式控制他人,行为对象并不知自己未来处境的情形。结合《名例律》及“和奸”等其他相关条文理解,“和同”是共谋犯罪,不论卖人者还是被卖者,都要被科罪,而“和诱”的被诱被卖之人仅在为贱民身份时才被科罪[4]154。

2“. 和诱”首次成为固定表述

南北朝时期的律令中已有“诱口”“诱掠人”等罪行表述,但此时的“诱”尚未与“和”连用形成固定用语。而《唐律疏议·名例律》第35条“略和诱人赦后故蔽匿”对“和诱”一词进行了专门解释,“和诱”通过被“和同”阐释,完成了词汇化的过程。曹小云教授经考释将“和诱”定性为《唐律疏议》中新兴的法律术语,而非承古的法律术语[21] 。这意味着,唐律中的“和诱”作为新兴的法律术语出现,在历代官方法律文献中尚属首次。

(三)元以后俗语化倾向的显现

《元典章》(刑部卷之十九·典章五十七)“诸禁”门“禁诱略”类“诱略良人”断例和核心例文“略卖良人新例”中对犯罪行为的描述与宋代大致相同,但呈现明显的俗语化特征:(1)卖方:略、和诱(受诱方刑罚在和诱中规定)、略卖、和同相卖、略而未卖、货卖、和诱卖、略诱、诱卖、强掠、掠卖、掠诱、掠将去;(2)买方:知情娶买;(3)中间方:引领牙保知情、窝藏受钱;(4)失察官员:知而受财纵、失检察。

1“. 略诱”成为固定表述

统观“禁诱略”类下的例文,“略”与“诱”本属唐宋律的构词材料,但在《元典章》中出现了新的组合方式,形成了三个新的法律术语,分别为“掠诱”“略诱”与“诱略”[22] 。“略卖良人新例”例文小注对于“略”的解释与《唐律疏议》一致,一意为“不和”,二取“设方略”之意。与唐宋律不同的是,此例文小注将“诱”释为“和同”之意①,如此一来,“和”与“诱”便没有区别。此时“诱”与“略”连用,则应当解释为“设方略诱骗”,行为结果是转手卖掉或自使为奴。而从“诱略”为断例标题来推断,应为“和诱”“略诱”“略卖”等犯罪行为的概括称谓,“掠诱”一定含有暴力因素,“略诱”则是不和或设方略的非暴力诱骗手段。

洪武三十年(1397)《大明律》“略人略卖人”条沿用了“略卖良人新例”的“略诱”一词:“十岁以下,虽和,亦同略诱法。”[11] 可见在明律中,“略诱”与“和诱”相对的意思更加明确了。至此“略”与“诱”的词序与含义固定下来,形成了与“和诱”构词方式相同的偏正式法律术语“略诱”。

2“. 诱拐”对“略诱”与“和诱”的概括解释

清律内容基本承袭明律,不同的是,清例中形成了以“诱拐”概括表示“略诱”与“和诱”的固定用法,不仅体现在略人略卖人律的核心条例“凡人诱拐例”中,也体现在名例律的其他条例中①。包括乾隆三十七年(1772)前的已删例文[23] 在内,乾隆五年(1740)版和同治九年(1870)版大清律例中共有8条例文都使用了“诱拐”一词。“诱拐内外大功以下缌麻以上亲及亲之妻”例尾小注解释了“诱拐”在“略诱”与“和诱”不同情形下该如何处刑:“略诱者,绞候;和诱者,发遣。”[24]321此处小注正对应例文中的量刑标准。这充分说明,“诱拐”包含“略诱”与“和诱”两种情形,是二者的合称。元明以来“拐”为“拐骗”之义,与“诱”意义相近,那么清代律例中“诱拐”指代“略诱”与“和诱”的用法可以合理推断为,无论是“设方略”使被害人陷入认识误区而被控制,还是“达成合意”甘愿被控制,都可以用“拐”来表示。

按照沈之奇对顺治律所作的注解,“略卖”的“略”是带有威劫性质的“劫略、掳略”之义,与“设方略”的“略”不同,“设方略”包含有“哄骗”之义,没有明显的暴力色彩。至于“和诱”与“略诱”的区别,若是先达成合意,后被诱取控制,是为“和诱”,而如果先被诱取控制,后无可奈何顺从达成合意,则是“略诱”。“和同”虽然是两厢情愿的共同犯罪,但实际情形中也少不了投其所欲,或乘其所便的“哄诱”行为,所以“和同”在一定程度上也包含“和诱”之义[25] 。此后,和诱与和同基本呈混用状态。“略”的意义区分不再依赖疏议、律文小注的解释或是具体情境中的理解,“略诱”单独表示“设方略”使被害人丧失反抗能力之义,区别于暴力威劫之“略”。也就是说,“略”“略诱”“和诱”三者含有的暴力色彩依次递减。

《大清现行刑律》(1910)条文删改后被保留的8 条例文中,包括核心的凡人诱拐例在内,仅有 3条例文含有“诱拐”“拐带”和“拐卖”的罪行描述,“拐带”和“拐卖”各出现 1 次,而“诱拐”出现 8次[24]193-194。这说明“诱拐”已经成为《大清现行刑律》中描述拐卖罪行的核心语词。可见清末法制改革后立法语言逐渐简约化,概括性较强的法律术语逐渐获得优势地位。

三、民国时期以“略诱及和诱罪”为主的表述特征

因应《大清新刑律》(1911)的体例巨变,“略诱”与“和诱”不仅被用于罪行描述,还成为近代刑法中的罪名,而“诱拐”“拐取”等俗语化表述则在民国刑法的更替中逐渐淡出立法语言的舞台,退居司法判例的罪行描述中。经过革命根据地时期司法实践和立法活动的过渡,中华人民共和国成立后,“拐卖”一词完成了罪名化的蜕变,成为正式的刑法立法语言。

(一)“略诱”与“和诱”的罪名化

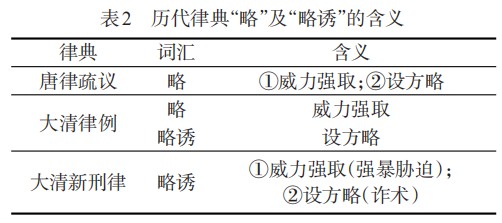

《大清新刑律》第30章“略诱及和诱罪”第348条规定,以强暴、胁迫或诈术拐取妇女或未满二十岁之男子者,为略诱罪,处二等或三等有期徒刑。和诱者,处三等至五等有期徒刑[13]243。该条明确规定了“略诱罪”的含义及构成要件,但“和诱”的含义及构成要件未予明确。不过可以肯定的是,“略诱”“和诱”成为现代刑法意义上的罪名。从法条内容来看,“略诱罪”的实行行为是“拐取”,行为方式是“强暴、胁迫或诈术”,这与“略”和“略诱”在唐宋及明清时期的含义不同。二词含义演变见表2:

可见,“略”的词义在历史演变过程中被“略诱”所取代。唐律中“略”表示“威力强取”和“设方略”二义,清律中“略”仅表示“威力强取”,单独形成“略诱”一词表示“设方略”诱拐,新刑律沿用“略诱”作为罪名,此时“略诱”与唐律“略”的用法相同。

从法律文化交流史的观点来看,“略诱”一词既是在继受日本刑法“略取”一词后经中国人转化后使用的,同时又是本自中国传统律典词汇的。就法律文本而言,《大清新刑律》直接仿自《改正日本刑法》(1907),但明治维新之前,日本刑法术语本自中国传统律典,维新之后日本刑法中的汉字体才又反向“输入”中国①。《大清新刑律》中的“略诱及和诱罪”正是由《改正日本刑法》中的“略取及ヒ誘拐ノ罪”修订而来。“略诱”一词历经近代和制汉语的冲击而未改本来面貌,可见其在中国法律语汇中强大的稳定性。

(二)“诱拐”对“略诱”与“和诱”的解释

1912年《中华民国暂行新刑律》第349条沿用了《大清新刑律》第348条以“拐取”定义“略诱”“和诱”的用法[13]280。1915 年《修正刑法草案》将本部分罪名改为了“略诱和诱罪”,条文内容也进行了微调,将“拐取”改为“略诱”:“以强暴、胁迫或诈术略诱妇女或未满二十岁之男子者,为略诱罪,处二等或三等有期徒刑。和诱未满十六岁之男女,以略诱论。”[13]320而1919年《刑法第二次修正案》删掉了对略诱罪罪行的解释,仅保留罪名及刑罚:“和诱、略诱未满二十岁之男女脱离享有亲权之人、监护人或保佐人者,处六月以上、五年以下有期徒刑。”[13]5171928年和1935年《中华民国刑法》都再未改变“行为+后果”的条文结构,仅保留略诱、和诱的罪行描述[13]579,715,“拐”字再次消失在立法语言中。

虽然“诱拐”不再出现在法条中,但依旧被当时官方发布的判例要旨用来解释“略诱”及“和诱”行为,大致分为两种情况:一是指和诱行为,如1938年上字第二六六四号判例要旨:“上诉人意图奸淫而和诱未满十六岁之女子使其脱离家庭。且于诱拐后已有奸淫为。”②二是指略诱罪与和诱罪的总称“诱拐罪”,如1940年上字第三五九二号判例要旨:“刑法第二百四十条、第二百四十一条之诱拐罪。……但诱拐方法之为和为略。仍应以犯人对于被诱人所施之手段如何而定。”③这与《大清律例》中“诱拐”是“略诱”与“和诱”总称的用法一致。

中华人民共和国的社会主义法制建设与革命根据地时期一脉相承,不同的是,革命根据地时期的立法和司法文献资料中,“拐卖”尚未罪名化,仅属于罪行描述。中华人民共和国成立后司法机关通过制定司法解释,对1997年《刑法》中的罪名称谓作出统一规定,至此“拐卖”正式罪名化。

1931 年《赣东北特区苏维埃暂行刑律》第 17章为“略诱及和诱罪”,内容与《暂行新刑律》第349条第1款一致,保留了“拐取”的罪行描述④。1942年《刑法总分则草案》将略诱罪行规定在“妨害私人自由罪”和“妨害家庭安宁罪”中,和诱罪不复存在,相关条款中也仅保留了“略诱”的表述[15]502-503。甘肃省庆阳市档案馆藏司法档案中记载的“马锡五审判刘兰香被拐骗贩卖案”表明,革命根据地时期的司法语言有采用俗语“拐骗”的情形⑤。

我国现行刑法中“拐卖妇女、儿童罪”的罪名由1979年《中华人民共和国刑法》(后文简称“1979年《刑法》”)中的“拐卖人口罪”演变而来。该法第141条规定,拐卖人口的,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上有期徒刑。但这里的“拐卖人口”严格来讲系罪状,而非罪名。1984年两高一部联合发布了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理拐卖人口案件中具体应用法律的若干问题的解答》,将1979年《刑法》第141条命名为“拐卖人口罪”,并进一步明确了该罪的犯罪构成。拐卖人口罪,是指以营利为目的,用欺骗、利诱、胁迫等手段主要拐卖妇女、儿童的犯罪行为。但这也并非严格意义上的罪名命名,对我国刑法进行系统化的罪名确定是在1997年《刑法》颁布后施行前,最高人民法院发布的《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》(以下简称《规定》)中完成的[26] 。《规定》确定了刑法第240条、241条罪名为“拐卖妇女、儿童罪”和“收买被拐卖的妇女、儿童罪”。《规定》中明确:拐卖妇女、儿童,是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

综上所述,在革命根据地时期和中华人民共和国成立后的刑法立法文献中,“拐”字经历了从有到无再到有的过程,完成了从罪状到罪名的跨越。胡云腾曾经解释,现行刑法并非所有的罪名都是按照“对危害行为的本质特征加以抽象、概括后确定为罪名”这一理想标准来确定的。“拐卖妇女、儿童罪”就是遵循以简单罪状为罪名的原则确定的,即“犯罪行为+犯罪对象”的模式。我国刑法规定的483个罪名里,多数都是以简单罪状命名的①。

四、“拐卖”俗语化罪名的渊源及其普法效用

纵观古今“拐卖人口”相关表述,贯穿着“略”“略诱”“和诱”“诱拐”等语义的转移与统一。而且从“拐”自身的词义演化过程来看,“拐卖”一词最终成为涵括古今非法买卖人口各环节犯罪行为的罪名表述,因应了中华人民共和国成立后法律语言大众化的趋势,同时更便于普法警示教育。

(一)关于古今“拐卖”类表述的总结

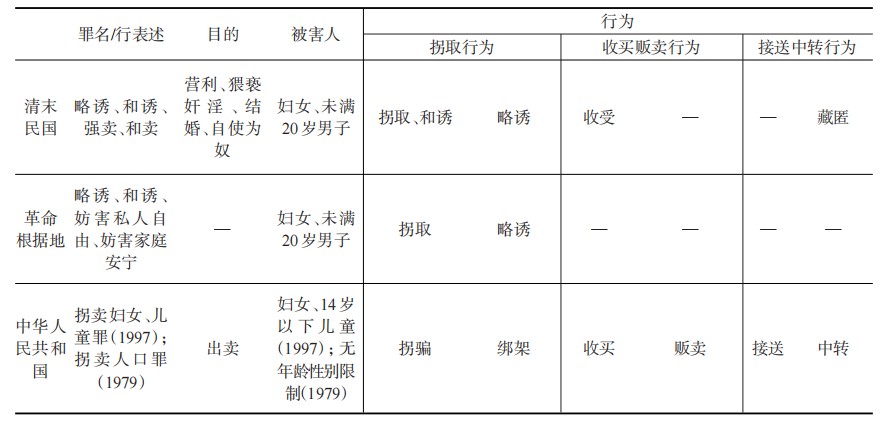

综合来看,有三条线索贯穿了上述系列表述的发展过程。首先,“略诱”的词义在发展的过程中发生了对“略”的反向容括。“略诱”先从“略”的“暴力+设方略”两含义中取走“设方略”之义,后又吸收了“暴力胁迫”的含义,即近代的“略诱”是古代的“略”。其次,“拐取”人口的方式始终兼含“暴力”与“和平”之义。具体体现在唐以前的“略”(掠)与“诱”、唐宋的“略”与“和诱”元明清以及民国的“略诱”与“和诱”中,其间清至民国时期的“诱拐”统摄“略诱”与“和诱”之义。单就犯罪行为层面而言,现代“拐卖”表述可以指代古代“略人略卖人”及近代“略诱及和诱罪”的各环节罪行,但在犯罪构成的法理层面,“拐卖妇女、儿童罪”并不能与上述两者完全对应。如表3所示:

如上表所示,现行刑法“拐卖妇女、儿童罪”将被害人限定为妇女和14周岁以下的儿童,而1979年《刑法》“拐卖人口罪”的被害人无年龄性别限制,犯罪目的是出卖。民国以前“略人略卖人”相关罪行规定的被害人虽无年龄性别限制,但依身份之别刑罚有差等。民国时期“略诱及和诱罪”的被害人规定与现代刑法相似,但犯罪目的较出卖更为广泛。综合来看,“拐卖”一词虽可以用作讨论古今所有的非法买卖人口行为,但不能从犯罪构成角度与古今律典中的罪行规定形成完全的对应关系。虽然不能用其指代古代律典中“略人略

卖人”相关罪行或近代刑法中的“略诱及和诱罪”,但在罪行表述层面,可以使用“拐卖人口犯罪”概括探讨古今非法买卖人口行为。而且从“拐”本身的词义看,“拐”自元代起就有了拐带人口的用法。作为俗语化的法律术语,“拐卖”除具有概括性强的特点外,还有为民众所普遍接受的优势。

(二)从中立到批判:“拐”的词义衍化过程

通过考察“拐”在传世文献中词义的变迁情况可以发现,在中国古代“拐”由中立词的用法逐渐发展出了具有负面价值评价的用法。“拐”最初来源于日常生活,指拐杖,同“柺”,是契丹族用语①,主要指转弯的动作或用作地名。大约在宋代之后,其词义在扩大的同时伴随着转移,衍生出骗人、带物等含义,出现了具有负面价值评价色彩的“拐带财物”和“诱骗人口”的用法,从此“拐”逐渐具备了法律意义。

经王力先生考释,“拐”为后起字,宋代始见于典籍②。“拐”的相关词语也出现了具有负面价值评价的用法。但据笔者检索,“拐带”一词作为俗语用法最早出现在北齐,颜慜楚所著《俗书证误》指出:“拐,今拐带。”③ 《名公书判清明集》卷六韩似齐主办的“出业后买主以价高而反悔”一案中有“拐”字出现,为“骗”之义[27] 。叶适的《终论(五)》中可见“拐士”的称谓[28] ,又叫“犹曲士”,是小人之义④。元明时期的字书明确了“拐”的“带物”“骗”[29] 之义,其支配对象既可以是财物,也可以是人口。明《正字通》[30] 和清《康熙字典》[31] 亦肯定了“拐骗”的俗语用法。

在元明时期,“拐”在反映百姓日常生活的杂剧、戏曲、小说中主要有两种用法,一是指诓骗财物,二是指诱骗人口,为骗走、拐跑之义。如元《黄花峪》一折:“你为何吊着他打,拐带了你多少银两?”又《刘行首》四折:“这先生虽是拐带人口,罪不至死,你一下打死,更待干罢,我和你见官去。”[32]513可见,“拐带人口”是当时社会所公认的犯罪行为,为人们所痛恨。针对此行为报官并请求官府审判意味着“拐”从元代开始具备了法律意义。由“拐”的负面含义还引申出了对行为人的专门称谓,骗子称作“拐儿”[32]512,拐骗人口钱财的人称作“拐子”[33] ,专门诱骗人口的人称作“拐老”①。

“拐卖”作为词汇第一次出现在司法文献中是在明代②。《新镌官板律例临民宝镜所载审语》卷七“略买略卖审语”中有一则案例题名即为“拐卖”[34] ,《蒲阳谳牍》也有“一起为背婚拐卖事(林钦灿告吴尔翰等)”[35] ,两则案例的拐卖皆指已嫁女被娘家带回另嫁换取彩礼的情形。可见“拐”用于拐带人口的用法自元代起一脉相承,“拐卖”的用法也从明代的司法判牍逐渐渗透到清代条例中,“拐卖”的罪行表述不仅为民众所普遍接受,也为明清官员认可、使用。

(三)法律语言大众化与守法共识

植根于民众生活的话语影响着个人认知与行动,承载着社会惯习与共识。被司法实践反复淘洗筛选过的法律用语,必定具有方便使用和通俗易懂的特性,这是直接创造或移植的法律用语有时难以企及的。弗里德曼曾在论述法律的功能时提到,法律文体具有“向听众传递信息”的功能[36] 。这意味着法律文本不仅要严肃精准,还要简约易懂。立基于“拐卖”一词的接受度,刑法罪名“拐卖妇女、儿童罪”运用“犯罪行为+犯罪对象”的表意结构能够使普通法律受众简单直接地了解刑法所禁止的行为。

总的来说,“拐”字一开始时指拐杖,后引申为带物,继而在漫长的历史演变中,因所携带物品或人的主体是罪犯,又被赋予了贬义色彩。中性表实物的“拐”字长期与表贬义的“拐卖”“拐带”动作连用,最终导致词义转移,“拐”成为一种犯罪方式。“拐卖”在现代刑法中被用作罪名表述有着绵长的历史脉络和文化渊源,具有巨大的历史惯性和代表性。俗语“拐卖”“拐骗”的罪状描述是各民族语言文化融合发展的结果,不仅平实易懂,还在法律术语层面具有相当的概括性。从“略卖”到“拐卖”,从打击暴力犯罪到关注非暴力的诈骗手段,这也是中国法律历史进步的表现。对于法律受众来说,熟悉是理解的前提,共识是遵守的基础,俗语化的法律语言对于民众理解、遵守法律规定、形成守法共识的意义是不言自明的。拐卖人口犯罪作为自然犯罪,其名称来源于日常生活实践,将生活中的俗语称谓上升为刑法罪名,有助于取得全社会最大范围内的理解与共识,达到刑法教育与预防犯罪的目的。